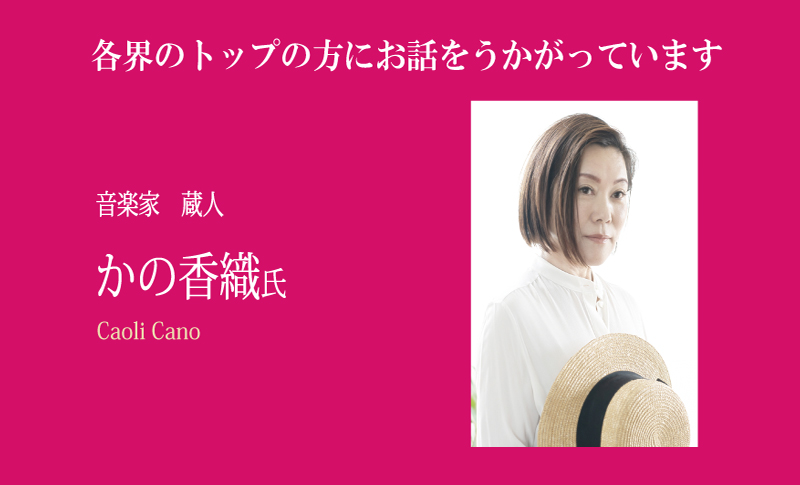

色彩トップインタビュー

音楽家・蔵人 かの香織氏に、ヨシタミチコ理事がお話を伺いました。

原宿から発信されたモードから「ショコラータ-Cioccolata」が生まれました

ヨシタ 伝説的なバンド「ショコラータ」のボーカルとしてデビューされて以来、前衛的な雰囲気を持ちながらも、どこか、人の心に寄り添う楽曲を発表されていらっしゃいますが、音楽活動の出発点などについてお話しいただけますか。

かの 1983年にインディーズデビューしました。当時、原宿にピテカントロプス・エレクトスというクラブがあったのですが、そこではさまざまな展覧会や、海外アーティストのライブなどいわゆる文化人が集まってエッジの効いたイベントが行われていました。音大に行くために宮城の酒蔵の家から東京に出てきたのですが、大学在学中にバンド活動を始めてデビューしました。

「スタイリスト」、「ヘアメイクアップアーティスト」という言葉が出始めの頃で、クラブに集まるアーティストに着せ替え人形のようにいろんな服を着せられたりしながら、バンドが「作品」のように作りこまれていきました。また、オペラ調の歌をエキセントリックなリズムに乗せていくというのが、音楽としても新しいムーブメントになりました。当時の原宿はモードという意味で、とても「濃い」場所だったと思います。

ヨシタ 画家のバスキアやキース・へリングが、壁にサインを残していたそうですね。

かの そうです。そんな中で音楽プロデューサーの桑原茂一さんから、軽く「ライブやってみようか?」と言われて、「やります!」と答えたことから始まりました。その後、坂本龍一さんと交流が始まったり、海外アーティストと関わったりするようになったのですが、あまりにも環境が大きく変わったため、ある種のショック状態でした。大変革の10代、20代だったと思います。

ヨシタ デザイナーの菊池武夫さんや立花ハジメさんなども、その当時からの花形クリエイターですね。

かの タケ(菊池武夫)先生とは今も交流が続いていますが、ずっと創り続ける、ずっと物を産み出すパワーが増え続けることに憧れを感じます。物を創れば創るほど、クリエイティブなエネルギーが出てくるのはすごいことだと思います。

止まることを知らないクリエイターを見ていると、「好奇心」ということに尽きるのではないかとも思います。たぶん、100歳になっても止まらないようなエネルギーがあるのですね。

私の場合も、音楽も酒造りも、本来「仕事」と思っていないのだと思います。「今、これを創りたい」「今日どうしてもこれがやりたい」という気持ちに突き動かされているので、良い意味でとても「わがまま」です。ただ、それが、きらきらとものを創り出す力になっていると思っています。

人生の最期に歌を贈りたい

「ワンソングプロジェクト」

ヨシタ 音楽で終末医療に関っていくことについても取り組んでいらっしゃるそうですが、具体的に教えていただけますか。

かの まだまだこれからの取り組みなのですが、「ワンソングプロジェクト」というものを立ち上げました。

母が亡くなったときに、とても良い緩和ケアを受けたのですが、先進的な医療環境でさえ、その中に音楽はありませんでした。音楽の好きな母でしたが、最期のとき音楽はなかったのです。

ただ、あるドクターから「人間の五感のなかで聴覚だけは最後まで残る。心停止の後も耳だけは聞こえているかもしれない」と言われ、私は「聴覚への希望」というものがあると思いました。実際に、叔母の最期のときには「赤とんぼ」を病室で歌いました。病室は窓が高い位置にあってベッドからは空も見えないのですが、せめて音だけでも届けたいと思ったのです。

世代を超えて交流できる

「校歌」という日本独特の音楽文化を守りたい

ヨシタ災害や少子化で学校がなくなっていくケースが増えるなかで、「校歌復刻保存プロジェクト」というのも、興味深い取り組みだと思います。

かの 校歌というのは日本独特のもののようで、戦時中には戦意高揚のための歌詞が付け加えられたりしたこともあり、その変遷をたどると非常に奥深いものがあります。特に東日本大震災で被災した学校は廃校になったりしたところもありますから、そこで歌われた校歌を卒業生の方などに歌ってもらって記録に残すという活動をしています。

建物は再建できても、音というのは伝える人がいなくなるとなかなか残りにくいものです。なるべく良い形で映像と音を残し、継承していきたいと復興庁や宮城県と一緒になって取り組んでいます。今の小学生と80代の方とが同じ校歌を歌って交流ができるって、すごいことですよね。実際に取り組んでみて、校歌の魅力に改めて驚いています。

音楽家として、造り酒屋の十二代目として

「自分の魂が喜ぶこと」をする

ヨシタ 音楽家であると同時に、宮城県の造り酒屋の十二目でもいらっしゃいますね。「阿佐緒」という銘柄のお酒は、歌人の原阿佐緒にちなんだものだと思いますが、原阿佐緒はその美しさゆえに運命に翻弄された女性ですね。

かの 阿佐緒の祖母が「はさまや酒造店」の娘でした。同じ県内のポルトガル風建築の生家が、今は「原阿佐緒記念館」になっています。与謝野晶子さんと仲良しで、その当時大きな帽子をかぶって洋装をした恋多き女性で、それが新聞記事になったりもしました。

阿佐緒に限らず、皆で助け合って生きていくというのがうちの家系で、とにかく働くこと、人様のために動くことがDNAのようになっているので、震災のときにも黙っていられなくて、とにかく何かしなくちゃと思って先ほどの校歌プロジェクトを始めました。損とか得とかに関係なく、それをすることが自分の魂が喜ぶことなのです。

何かひとには伝えられない意味が私のなかにはあるのです。

うまくいかないとき、あえて「面白い!」と言ってみる

ヨシタ 人生100年時代と言われる今、いつまでも情熱をもって仕事をするために必要なこと、大切なことはどのようなことだとお考えですか。

かの 元気がないとき、ものごとがうまくいかないとき、ついついネガティブな言葉を口にしたくなりますが、自分が発したその言葉に引っ張られてしまう気がします。

ですから、仮に疲れてしまって、嫌になってしまっても、あえて「面白いね!」とか「あら素敵!」と言うことにしています。そうすると、人生がひっくり返ることがあります。

ヨシタ 「面白い」っていうのは、「明るい顔で行こう」というメッセージですね。当協会では、「色でしあわせ」をキーワードに活動していますが、かのさんは人の「しあわせ」とはどのようなものであるとお考えですか。

かの しあわせなことは、「好きなことをする」ことですね。「私は得意なものは何もなくて」という方がいますが、私は自覚がないだけで「好きなこと」は皆が持っていると思います。それに、電車で席を譲られたとか、猫と無心に遊んだとか、誰でも小さなしあわせを必ず持っています。皆、不幸を探すことばかりしているけれど、本当はしあわせを持っているし、見つけられると思います。

私は早くに親を亡くし、そこからの苦労があったからこそ、しあわせの見つけ方がわかったということがありますし、「何の得になるの?」と言われながらも続けている活動があります。そんな自分の来歴も含めて、私は皆さんに「しあわせの在処」を伝える役割があるんだと思います。

ヨシタ 本日は楽しいお話をありがとうございました。

かの香織さんのベストアルバム

「CAOLI CANO COLLECTION ~BEAUTIFUL DAYS~」

好評発売中です。

詳細はこちらから